作者:taisui 发布时间:2025-09-02 阅读: 转至微博:

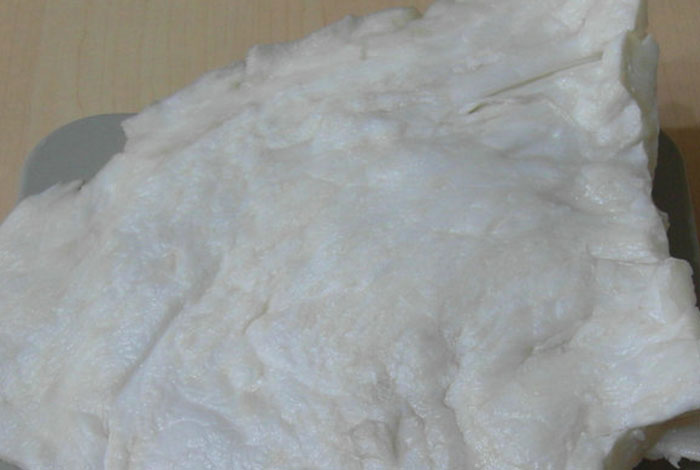

记得去年夏天逛集市时,偶然在一个摊位上看到个玻璃罐子,里面泡着块黄褐色、皱巴巴的东西。摊主神秘兮兮地压低声音说:“这可是千年太岁,泡水喝能治百病。”周围聚着几个中年人,有的好奇张望,有的掏出手机拍照。那块被称为“肉灵芝”的生物,静静悬浮在浑浊的水中,像一块沉睡的朽木,又像某种来自未知世界的信使。 这种被称为“太岁”或“肉灵芝”的神秘生物,其实早已在民间传说中流传了上千年。《山海经》里就有过类似记载,古人视其为长生不老的仙药。汉武帝曾派人四处寻找,秦始皇更是为求此物不惜耗费巨资。有意思的是,这些古代传说与现代网络商家的宣传话术惊人地相似——都承诺延年益寿、包治百病。不同的是,昔日的帝王寻求者如今变成了普通网民,而深宫中的秘闻变成了电商平台上的商品详情页。 仔细观察这些网上销售的“肉灵芝”,会发现它们大多呈现出胶质或木质的外观,颜色从乳白到深褐不等。有的商家会附上视频,展示如何从这块“灵物”身上切下一小片,然后看着它在清水中慢慢“生长”。这个过程确实颇具魔力,让人不禁联想到神话中能自我修复的仙草。然而生物学家们对此有着截然不同的解释——这很可能是一种罕见的复合体,由多种微生物共生形成,或者在某些情况下,根本就是某种大型真菌或粘菌类生物。 翻阅那些销售页面下的评价区,就像打开了一个现代版的民间信仰百科全书。有人信誓旦旦地说泡水喝后“高血压明显改善”,有人声称多年的胃病“奇迹般好转”,还有人感谢这块“神物”让家中老人“精神焕发”。当然,也不乏失望的声音:“买回来就是个塑料疙瘩”、“泡了半个月什么变化都没有”。这种评价的两极分化令人想起心理学中的“安慰剂效应”——当人们相信某种东西有效时,即使它本身没有药理作用,也可能产生主观上的改善感。 深入探究这些网络卖家的营销策略,会发现他们极其擅长利用人们对健康的焦虑和对传统文化的向往。产品描述中充斥着“千年”、“野生”、“稀有”等诱人词汇,配图往往是深山老林或白发仙翁,暗示着这是一份来自大自然的神秘馈赠。他们很少做出明确的医疗承诺——那会违反广告法——但却通过用户评价和隐晦的话术引导消费者自行产生“能治病”的联想。 有趣的是,真正的科学研究对“肉灵芝”持更加审慎的态度。有学者分析过市售样品,发现其中一些实际上是聚乙烯醇等人造材料制成的仿品;另一些确实是生物体,但其成分复杂,可能包含细菌、真菌和酵母菌的共生体系。虽然其中某些成分可能具有生物活性,但距离“包治百病”相去甚远,反而可能因微生物污染而对人体造成危害。 从文化角度看,“肉灵芝”现象折射出当代人健康焦虑与传统信仰的奇妙融合。在现代医学高度发达的今天,仍有许多人寻求非传统的健康解决方案,这或许源于对现代医疗体系的不信任,或许源于对简单解决方案的渴望,又或者只是人类对神秘事物永恒的好奇心。 一位从事中药研究的朋友告诉我,真正有记载的“太岁”极为罕见,绝大多数普通人根本不可能轻易在网上买到。他笑着说:“如果真是千年灵物,怎么可能几百块钱就卖给你?这比中彩票的概率还低。”他建议感兴趣的人可以将其视为一种文化现象来欣赏,而非一味追求其医疗价值。 随着健康意识的提升,越来越多的人开始理性看待这类传统神秘物品。有人选择将其作为传统文化藏品收藏,有人则纯粹出于好奇购买一小块进行研究,很少有人再盲目相信其神奇疗效。这种转变反映了公众科学素养的提高——我们开始学会在尊重传统文化的同时,保持理性的判断力。 回望集市上那块被供奉在玻璃罐中的“肉灵芝”,我不禁思考:我们追求的究竟是什么?是实打实的健康改善,还是那种触碰神秘的可能性?也许,这种古老生物最大的价值不在于它是否真能治病,而在于它为我们提供了一个连接古今、思考生命与健康意义的契机。 在这个信息爆炸的时代,我们更需要培养一种能力——在传统与现代、信仰与科学之间找到平衡点。就像对待这块神秘的“肉灵芝”,我们既可以欣赏它承载的文化内涵,又可以以科学态度分析其真实成分与作用。既不盲目崇拜,也不全盘否定,这种辩证的思维方式或许才是真正的“长生不老药”。 夜幕降临,集市逐渐散去,那个卖“肉灵芝”的摊主也开始收拾货物。他小心翼翼地将玻璃罐装入保温箱中,动作轻柔得像在对待一件无价之宝。无论那里面究竟是什么,它显然已经超越了作为单纯生物体的存在,成为了某种文化符号、某种希望象征、某种连接过去与现在的神秘纽带。而这,也许就是“肉灵芝”最真实的魔力所在。

关键词:

|